) 일시: 07. 12. 22 - 23 (1박2일)

2) 행선지: 내설악 일원

3) 백담사 - 오세암 - 가야동계곡(1박) - 수렴동 대피소 - 백담사

4) 시간 기록:

12. 22(토) 09:10 출천출발 - 10:40 백담사 매표소 주차장 - 11:00 셔틀버스 - 11:20 백담사 - 12:45 개울가 중식 후 출발 - 13:35 영시암 - 13:47 오세암 갈림길 - 15:42 오세암 - 17:30 가야동 계곡 (야영)

12.23(일) 07:40 일어남 조식 후 취침 - 10:40 출발 가야동 게곡으로 하산 - 13:20 라면 중식 - 14:00 출발 - 14:20 수렴동 대피소 - 14:43 영시암 - 16:00 백담사 주차장

연일 계속되는 음주로 몸과 마음이 지쳐 있음을 느낀다.

일단은 산행계획을 잡고 움직이기로 했는데 같이 가기로 한 두 명이 펑크를 냈다.

결국은 오랜 산 친구와 나 단 둘이서 떠나게 되었다.

백담사 주차장에 도착을 하니 10시 40분.

주변을 살펴 보니, 어랏. 버스가 다니는 구나.

흐흐, 주말이라서 버스를 운행하는가 보다 생각하면서

오랜만에 맨 25키로 넘어가는 무거운 배낭의 무게에서 잠깐이라도 벗어 날 수 있다는

한편의 생각에 입가에 미소가 돈다.

이제 버스는 백담사 게곡의 구불구불한 길을 거침없이 달려서

17분만에 백담사 코 앞까지 사람들을 내려 놓는다.

매표소에서 이곳까지 걸어서는 1시간 40분 정도 소요가 되는데,

참, 이 길 하산시엔 삭막하다.

오랜 산행으로 지쳐서 차 끊기고 이 길을 헤드랜턴 켜고 내려 갈 때엔

완전 퍽퍽한 다리에 적막강산인데.

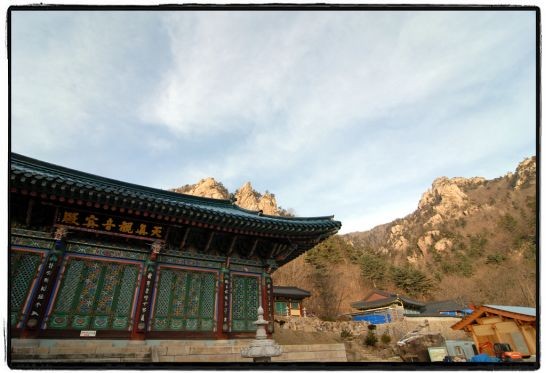

백담사를 지나며 그 위 따로 떨어진 禪院을 본다.

저 곳이 한 번 들어가면 3개월 혹은 1년이고 3년이고 세상을 등진 채 참선을 한다는 선원.

으, 나같이 불량한 사람은 아마 들어가면 며칠 못 살고 自盡 할 것이라는 생각에 쓴 웃음을

짓는다.

계곡 주변 첫 다리를 지나 오르다 인적을 피해 개울가에서 라면을 끓인다.

날씨 따뜻하다. 바람 한 점 없는 봄날을 연상하고.

얼음장 밑을 통과하는 물소리 정겹다.

멀리로 보이는 계곡과 숲.

술 몇 잔 마시니 눈가가 스르르 풀어지고 옆에 동무가 있어 산이 있어

요요한 물소리로 인해 행복한 시간.

일상에서의 벗어남이 주는 느낌.

밤 중에 매표소를 출발하여 백담사 주변에서 비박을 하다가

새벽 3시 30분 경에 깼었지. 새벽 예불 관계로 뎅뎅뎅 치는 종소리가

정겹지가 않고 무척이나 괴로웠었던 생각.

옛날 그 지리한 길 걸어가면서 삶은 계란을 안주삼아

목을 타고 넘기던 술. 과거의 기억들.

오르는 사람 없는 인적의 한가함.

하산하는 몇몇의 사람들만 보이고 과거 단촐했던 사찰이었던 영시암

좌우로 넓어져만 간다.

오세암으로 가는 갈림길에서 물 한 모금 마시고

바람 없는 겨울 산은 단지 가장 높이 나는 새 까마귀의 울음 소리만이

적막을 깰 뿐.

이어지는 오름과 내리막의 길.

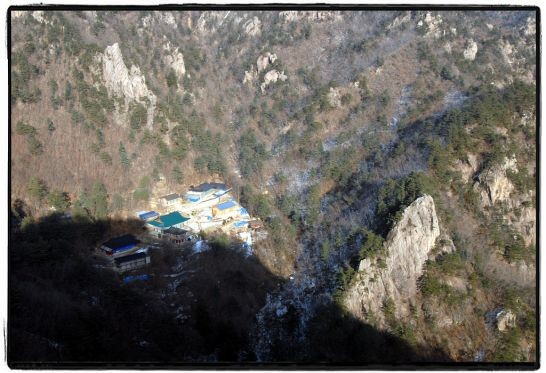

오세암 가까운 곳에 위치한 높은 곳에 올라 저 멀리 보이는

설악의 산봉우리들을 내려다 본다.

흐릿한 시야 속에 보이는 용아장성.

선뜻 지난 여름의에 우리가 함께 올랐던 더위를 또한 먹었던

용아의 암릉이 기억 속으로 다가 온다.

그리고 작게만 보이는 오세암.

오세암 조망

오세암 쪽에서 본 공룡능선

해는 이제 서서히 지고, 배낭을 맨 등은 땀으로 인해 등이 시리다.

이젠 딱다구리가 산의 적막을 다시금 깨운다.

멀어지게 느껴지기만 한 가야동 계곡과의 조우.

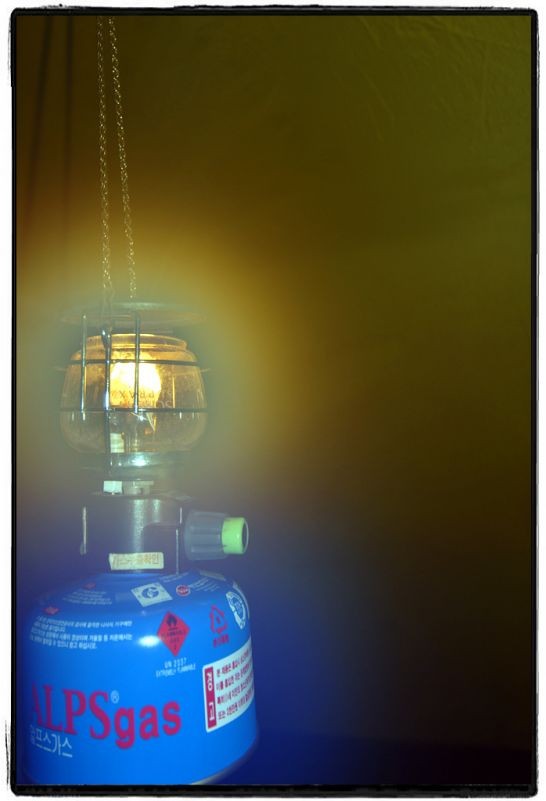

야영 준비를 하고, 텐트 안에서 싸 갖고 온 먹거리를 꺼내 놓고

먹는 즐거움을 느낀다.

바람 소리 들리지 않고 적막한 데

규칙적으로 들리는 것은 가스 버너의 불소리 뿐.

밤은 깊어만 가고 우리들의 꿈은 산 속 어디가를 떠돌고 있다.

저녁 먹거리

새벽 4시경 일어 났다가 다시 7시 40분경에 일어났다.

날 따뜻하다. 텐트 안에 놓아 둔 물병'에 얼음이 얼어 있는 것으로

보아 산 중이라 영하의 날씨였음을 추측하게 한다.

원래의 계획은 봉점암을 거쳐서 하산을 하는 것이었으나,

같이 간 친구가 새로 신은 신발 등을 이유로 가야동 계곡 쪽으로 하산을 하잔다.

해서 바쁠 것 없는 아주 오랜만의 여유로운 시간.

다시 침낭 안으로 들어 가 비몽사몽하다 보니,

계곡을 통과하는 바람 소리 들리고,

10시 40분에 바람 소리와 함께 가야동 계곡을 내려 온다.

계곡 주변의 물이 있는 곳은 온통 얼음이어서

내려 가는 데 온 신경이 발에 쏠리고,

우회해서 산 기슭을 타고 넘고,

아이젠이 없는 상태에서 양 손의 스틱에 균형을 잡고

조심 조심 발걸음을 옮긴다.

역시 내려간다는 것이 더 많은 긴장감을 자아 내게 한다.

가느단 눈 발 서서히 날리고

얼어 있는 폭포도 보면서 팽팽한 긴장 속에서 가야동 계곡을 지나

수렴동 대피소에 도착한다.

산장지기도 찾아 볼 수 없는 오후의 적막감이 밀려드는 대피소.

과거 여름 날 바글바글하던 그 사람들 다 어디에 갔을까를 생각하며

새롭게 보수된 다리를 걷는다.

평지와 다름없는 퍽퍽한 길을 걸으며,

몸과 마음이 지친 상태에서 일 팽개치고 무작정 출발했던 이 번

산행에서 몸과 마음이 조금은 추스려졌는지를 곰곰히 생각해 본다.

바람. 어제와는 다르게 게속 일고 있고

다시금 겨울이라는 계절임을 실감하고

뒤돌아 보며 다시금 바라 보며

내설악의 정경을 가슴에 담는다.

가야동 계곡